ブラジル音楽に興味を持ったときくらいからか、膨大な音楽の海を前にして途方に暮れるようになった。現代の新しい音楽との出会いを探す暇がない。。。ただ年取っただけかもしれない。まあ、100年前の音楽でも初めて聴くときは自分にとっては新しい音楽だから、別に新曲を追い求める必要ないとも言える。村上春樹さんの「ノルウェーの森」に50年以上前に書かれた小説しか読まないという先輩が出てきた気がする。わからなくもないが、やっぱり新しい音楽との出会いは格別にワクワクするし、ピーター・バラカンさんのラジオは毎週聞いている。と、新しい曲について書いてきたが、今回、紹介したいのは故郷のような音楽だ。もう何回聴いたかわからないけど、定期的に無性に聞きたくなる、多くはティーンエイジャーの時に取り憑かれたようにどっぷりとつかっていた音楽だ。曲というのは3分なら3分で決まっていて、それ以上長くも短くもならない。という意味でいえば、音楽というのは時間を共有しているようなものでもある。私の人生でものすごく時間を共有した曲たちを紹介したい。

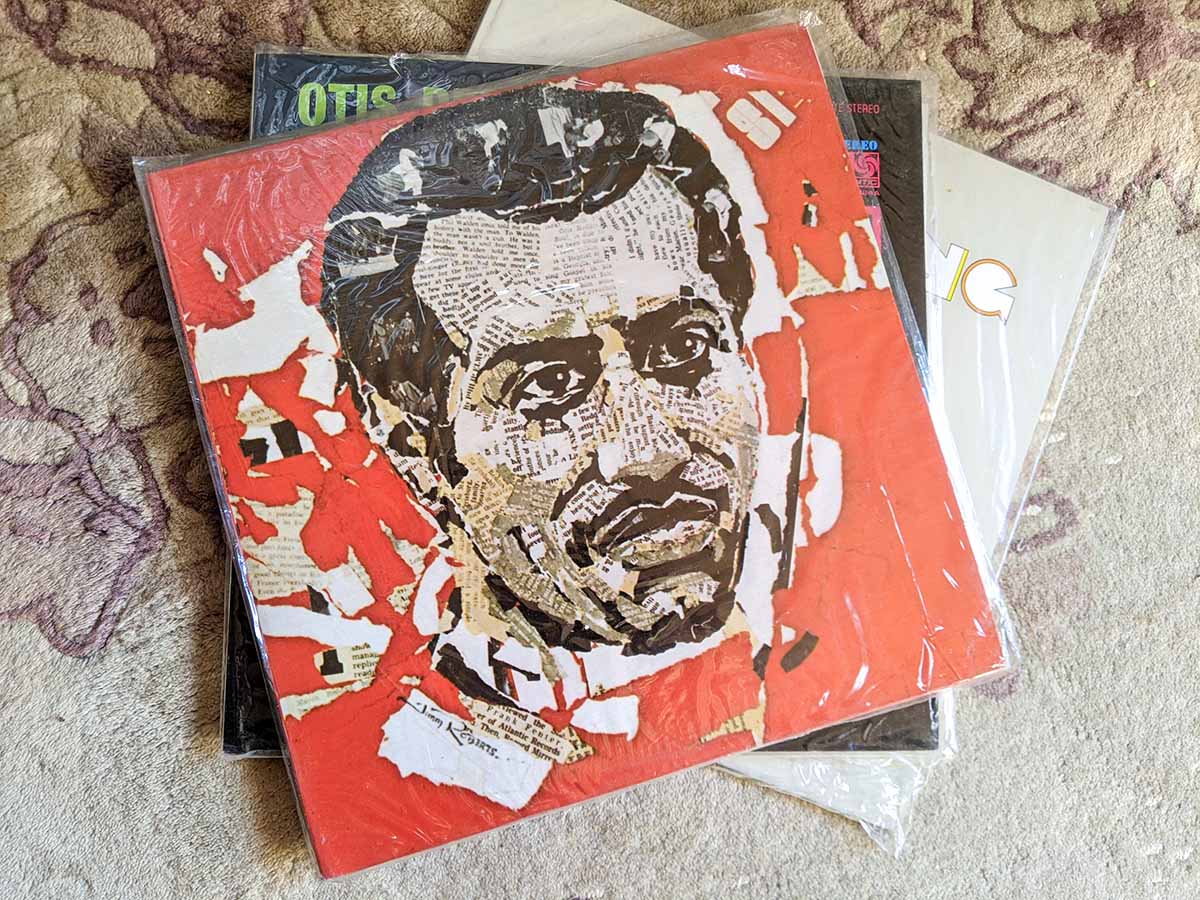

まずは、Otis Reddingだ。どう出会ったのかよく覚えていないが、朧げにJimi HendrixがOtisを聞くと無性に泣けてくると言ったという記事を読んで聞き始めたような記憶がある。中学生の頃から本当に取り憑かれたように聞いている。19歳の時にヨーロッパ旅行に行ったのだが、当時はカセットテープをウォークマンに入れて聞いていたので、たくさんのテープを旅行に持って行くわけにはいかなかった。(今は携帯さえあれば何曲でも聞けてしまう。)だから10本くらいしかカセットを持っていけなかったのだが、Otisのベスト盤はそのカセット中でも一番大切なものだった。このカセットを電車に揺られながら何度も何度も聞いた。日本で生まれた少年の心をなぜOtisの歌声がとらえてはなさなかったのか、よくわからない。でも、今でも1か月に1回はOtis流しっぱなしという日がある。

Apple Muisc

Amazon

ヨーロッパに持っていた一つにThe Blue Heartsのファーストアルバムがあるけど、ブルハは何度も紹介しているので今回はなしにしておきます!

僕が最初に出会った洋楽の(今でも洋楽っていうのかな?)アーティストはBilly Joelだ。兄貴の部屋で“52nd Street”に針を落とした(もちろん、この時代にCDはない)瞬間から僕は音楽の魔法にかかったままだ。しばらくして自分のなけなしのお小遣いで買った“Piano Man”を学校から帰ってきてからご飯まで、ご飯を食べてから眠りにつくまで、何度も何度も聴いたのを覚えている。

「Piano Man」ビリー・ジョエルびっくりすることに、英語ネイティブではないのに、今でもBillyのほとんどの歌が歌えてしまう。中学生の熱はおそるべしだ。

Charlie Parkerを聞き始めたのはEric Claptonの影響だ。ClaptonがいたYardbirdsというバンドの名前は昔のジャズミュージシャンからとっていると雑誌か何かで読んで、15歳になるかならなかのロック少年がなけなしのお小遣いをはたいて買ったのが “Charlie Parker Story On Dial” だ。我ながらよく買ったものだと思う。雑音の向こう側から聞こえてくるそれまで聞いたこともないくらい速くて熱い何かが僕を完全に捉えた。

「Moose the Mooche」チャーリー・パーカーその頃は即興で演奏されているなんてことは露知らず、同じ曲の別テイクがたくさん入っているのにも面食らったのを覚えている。中学生らしいが、もし、耳が聞こえなくなってもこの音を頭で覚えていられるようにしようとほんとに何度も何度も聴いた。

そしてもう1枚、 “Ella and Louis” を。嫌なことがあった日の夜にはたいていこのアルバムに身を投げる。大学生の時だったと思うが、ワゴンセールの中から1,000円以下で売られているのを買った記憶がある。Charlie Parker から時代のとおりジャズを聴いていた僕はLouisとは逆の方向に進んでいたので、「Louis Armstrongか、名前だけは知っているな、1,000円なら買うか」というくらいのノリだった。家に帰って、CDをかけて、Oscar Petersonのピアノが一音鳴った瞬間に心が溶けた。僕にとってジャズはハードな音楽だった。Charlie Parker もSonny Rollinsも高みに向かって、何かと戦っている感じだ。このアルバムが鳴らすジャズはただひたすらに暖かい。暖炉の前で本を読みながらうたた寝をしている感じだ。僕にとってはこれ以上の心を安らげる薬はない。

「Can‘t we be friends? 」エラ・フィッツジェラルド & ルイ・アームストロング最後にいつも通り、僕の曲を。この曲はOtisに捧げた曲だ。我ながら歌詞がうまくかけた気がする。実は、今のレーベルのプロデューサーとオンラインで面談をして、「じゃあ、何曲か録ってみましょう」と言ってもらえた、その晩にできた曲で、音楽への愛があふれ出た曲です。

Otis 作詞作曲:金子茶琳

He started to sing when he was born

Sweetest melody just like horn

Mom always fell in sleep

His voices reached into deep

All he needs is an old man guitar

He just needs simple chords

Starry sky is dancing far

Every solider fold sword

He can make every song to love

He wakes up inside you white dove

He was born to sing for a broken heart

Born to sing for present sinners

Born to sing for every butterfly

Born to sing for future cry

All he needs is an old man guitar

He just needs simple chords

Starry sky is dancing far

Every solider fold sword

He can make every song to love

He wakes up inside you white dove

こちらもオススメ

音楽好きのつぶやきVol.5 Fun, Fun, Fun - ザ・ビーチ・ボーイズ

何も考えなくてもいい映画を見るのが好きだ。休日とか仕事を終えた夜とか。もちろん、コメディ映画で笑うのもいいが、アクション映画で興奮するのもよい。007は大好物だ。特に今のボンドのダニエル・クレイグさんのボンドは大好きだ。動きについていくのがやっとなくらいキッレキレで、頭の中が空っぽになっていく。ストーリーは心地よいくらいの複雑さ。 音楽にも同じような感覚がある。ロックンロールは3分以内と言ったのが誰だか知らないが、激しく同意する。というわけで、複雑なアートになっていっていたロックンロールの救世主だったこの ...

音楽好きのつぶやきVol.19 Bang Bang - ジョー・キューバ

暑い!いや、熱い!基本、自転車移動なので、この時期は基本、高校球児かというくらい日焼けしているのだが、先日、昼間に自転車で移動した時、あまりの暑さに脳みそがとけそうになった。。。息を吸えど、吸えど、空気が入ってこない感じ。で、こんな時はもう涼しげな音楽を聞いてもダメだと思い、脳みそが溶ける音楽を頭に浮かべつづけたのです。今回はその時に思い浮かんだ曲を紹介します。 まずはこのバックビートに打たれるたびに、体中のねじがちょっとずつ緩んでいくような、まさに脳みそを溶かすこの曲から。 しかし、Don Drumm ...

音楽好きのつぶやきVol.24 OBI - トゥーツ・シールマンス

桜だなあ、新緑だなあ、紫陽花だなあと思っていたら、気がついたら、何時からでもビールを飲まざる得ないそんな気温に包まれるようになってしまいました。暑いのは大好きなのですが、年を追うごとにしんどさが増して、でも、エアコンに浸っているとそれはそれで体調が崩すという悪循環に陥りそうなので、ビールを扇風機とこの音楽で我慢しようかと思います。まずは、どうしてか、この最初のテーマを聞いた瞬間から、背筋がピンと伸びて、暑さを忘れてしまうんですよね。なんでだろう。 アルバム全体を通して、シャキッとします。このアルバムハ ...

音楽好きのつぶやきVol.1 Island In The Sun - ウィーザー

EmAmDG、シンプルなコードのシンプルな繰り返し。このコードで今までたくさんの曲がかかれてきたのは胸がしめつけられるような郷愁を誰もが覚えるからか。音楽は不思議だ。純粋に音だけで心が動く。このコードで書かれた曲の中で僕が最初に思いつくのはこの曲。Weezerには胸がしめつけられるような曲が多いけどこの曲は極めつけ。ギターのイントロだけで景色から色が失われていく気がする。 Apple Music Amazonhttps://amzn.to/2YDtWKg 最後に紹介する僕の曲のサビの部分で“Swingin ...

音楽好きのつぶやきVol.17 Move - スタン・ゲッツ

本当に久しぶりにブルーノート東京を訪れた。Michel Camiloのソロ。Jazz聞くようになったばかりの頃、彼の“Michel Camilo”を聞いて、その気持ちいいくらいのテクニックに驚愕して以来、彼のピアノは大好きだ。コロナ明けの2年ぶりくらいのブルーノートで聞くアーティストが彼で本当によかった。全身すべてが音楽でできているような人で、弾いている間もずっと笑っていて、曲の最後には必ず「どうだ!」とばかりに立ち上がる。聞いているほうとしては「参りました!」としか言いようがない。自分で弾いているわけ ...

音楽好きのつぶやきVol.16 MADAN - サリフ・ケイタ

今回は声に注目して曲を選曲したいと思う。ジャズも大好きなので声が入ってない音楽もよく聞くけれど、やっぱり「歌」が大好きだ。ジャズの中でも一番好きなのはトランペットなんだけど、それはやっぱり一番、人の声に近いからかなあと思う。声に注目してと言いながら、最初はまるで歌っているようなClifford Brownのトランペットから。 さて次からは人間の本当の声に注目します。この人のどこまで高く突き抜けていく声はやっぱり格別だ。歌を聞いていると、まるで彼の声の翼に乗って空高く舞い上がる。病気になってかつての輝き ...